In 1985, when Molly Ringwald’s character in The Breakfast Club pulls out a bento box of sushi at the fictional Shermer High School, the other students are unnerved by this mystifying lunch.

In 2025, when lunch period starts at the real Stevenson High School in Lincolnshire, a Chicago suburb similar to the movie’s setting, students race to line up at the sushi bar in the school cafeteria.

そして2025年、映画の舞台に似たシカゴ郊外のリンカーンシャーにある実在のスティーブンソン高校で昼休みが始まると、生徒たちは駆けだして、校内食堂の寿司バーに列を作るのです。)

友人のアメリカ人が故郷で始めた「食パン」ビジネス

そこで、彼は自宅からオンラインでパンの販売を始めたのです。主力商品は食パンで、そのアイディアが浮かんだのは日本でのことでした。

アメリカで急速にファストフード化するSUSHI

すでに60年代にロサンゼルスのリトル・トーキョーでは、寿司屋がオープンしていたという記録もありますが、いずれにしろ、生魚を食べる風習が全くなかったアメリカでは、あくまでも日系人への特殊な食品でしかなかったわけです。

確かに、アメリカの寿司屋に行ってカリフォルニアロールを頼むと、日本では味わえないアメリカの寿司に出合えて、それはそれでいいものです。

今、寿司はアメリカで最も急成長の食品だというのです。確かに最近アメリカに出張すると、どこのスーパーマーケットでも中食産業の中に寿司が幅をきかせていることに驚かされます。それも、大都市だけではなく地方都市でも同様なのです。もともと食材に保守的な人々が、ファストフードとして寿司のパッケージを買って帰る光景にびっくりしたのは、つい最近のことでした。

それまでは、大都市のおしゃれでエキゾチックな食として評判を得ていた寿司が、一般大衆に一気に浸透をはじめたのです。

パッケージのデザインには、Appleの著名なクリエイティブ・ディレクターだったクレメント・モック氏まで参画し、テイクアウト業界で熾烈な開発競争がはじまったというから驚きです。大手のスーパーマーケットチェーンの広報担当者が、寿司の需要は2019年には前年比50%の伸び率を示したと発表するほど、そのブームは全米の食品業界の注目を浴びているのです。

ビジネスのローカライズに求められる柔軟性

まさか食パンがと思っている人が、脱帽する結果が楽しみです。

ぜひ、寿司がアメリカで都会の高級店で食べるメニューから、スーパーマーケットで買えるファストフードへと変化していった過程と比較してみたいものです。

では、アメリカの寿司レストランの数はどうでしょう。AIに検索させると、なんと2025年現在で17,301店舗となっています。驚愕する数字です。アメリカの消費者の底力を見せつけられる数字です。

カリフォルニアロールが日本に本格的に逆輸出されたらどうなるかと、日本で食パンを見つけてアメリカに持ち込んだ友人のアイディアからふと考えてみたのですが、いかがでしょうか。

* * *

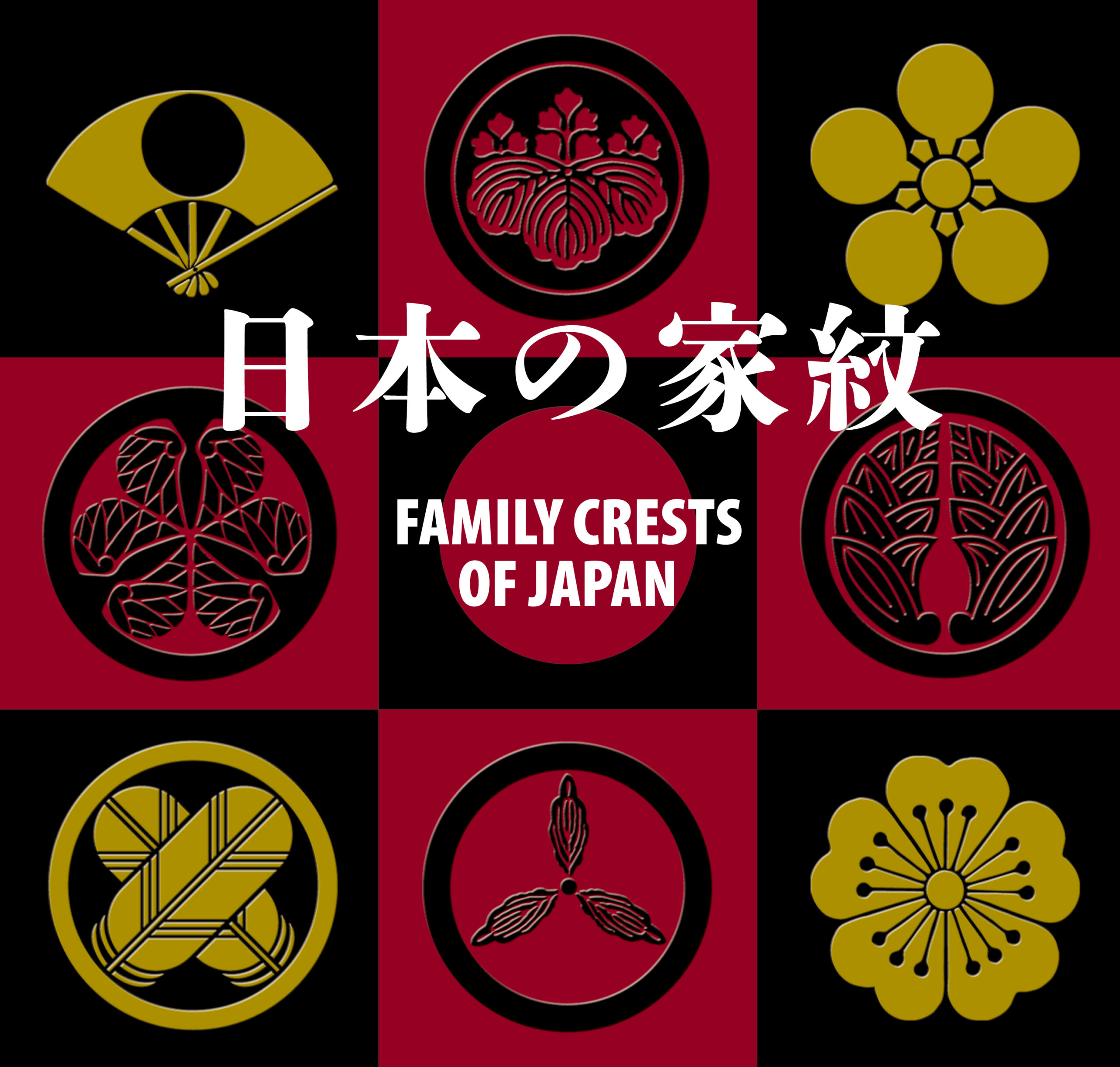

『日本の家紋 Family Crests of Japan』IBCパブリッシング (編)

『日本の家紋 Family Crests of Japan』IBCパブリッシング (編)

日本の伝統的デザインである“家紋”を文化的、歴史的背景からとらえた決定版! 日本では12世紀の公家時代から、家名を象徴するデザインが用いられてきました。本書は850点以上の家紋を収録し、デザインの元となったモチーフの解説、文化的背景、そして旗や看板、建物などにどのように家紋が用いられているかを写真で紹介します。デザイナーやイラストレーターはもちろん、本文はすべて英文なので、日本の文化に興味のある海外の方にもオススメの一冊です。

山久瀬洋二からのお願い

いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。

これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。

21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。

そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。

「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。

皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。