The IOC was forced to issue a “deep apology” for the incident which saw the South Korean delegation announced as the “Democratic People’s Republic of Korea,” the full official name of North Korea, as their boat passed down the Seine.

(国際オリンピック委員会は、韓国選手団がセーヌ川をボートでくだる際に、彼らを「朝鮮民主主義人民共和国」と北朝鮮の国名で紹介したことについて、“深いお詫び”をせざるを得なくなった)

― New York Times より

パリ五輪開会式での「韓国/北朝鮮」ショック

パリオリンピックの開会式で、韓国の国名を北朝鮮と紹介したことは、当然のことながら韓国選手団のみならず、韓国国内でも大きな波紋を呼んでいます。

これを主催者の単なるミスとして忘れてよいのかどうか、韓国の国民のためにも、さらには日本を含むアジアのためにも、考えてみる必要がありそうです。

それは、人類の未来を考えるうえでも大切なことのように思えるからです。

これを主催者の単なるミスとして忘れてよいのかどうか、韓国の国民のためにも、さらには日本を含むアジアのためにも、考えてみる必要がありそうです。

それは、人類の未来を考えるうえでも大切なことのように思えるからです。

確かに、今回のオリンピックではいろいろなミスやスキャンダルが多くみられます。例えば、オリンピックの旗を逆さまに掲揚したり、カナダの女子サッカーチームが対戦相手の練習模様をドローンで盗み見したりと、大会関係者のずさんな運営を象徴するようなニュースが毎日のように飛び込んできます。カナダチームの事件については、単に彼らの不正の問題だけではなく、ドローンが国際紛争で最も頻繁に使用されている武器であるにもかかわらず、選手が活動するところで無防備にも悪用されたこと自体が問題でしょう。

BBCはこうした問題を皮肉たっぷりに、東京大会の後であれば、多少のミスはあるだろうと解説したほどです。つまり、完璧を常に求める日本での運営に比べ、フランスがアバウトであったとしても仕方ないよね、というようなウィットが込められた解説なのです。

しかし、韓国の国名を誤った件は心に残ります。20世紀を通して欧米が世界の文明の中心であったことへの意識の残滓が、こうしたミスの背景となっているように感じられるからです。このことは、20世紀におきた大事件、例えば二つの世界大戦の状況などを分析してみるとよくわかります。

欧米中心主義の観点で世界大戦を紐解いてみると

毎年8月になれば、日本は終戦記念日に向けて79年前の世界大戦の悲惨な体験をテーマにした報道特集などが目立ってきます。このとき日本人の多くが忘れていることがあります。それは、欧米からの視点で太平洋戦争は第二次世界大戦の主戦場とは考えられていなかったということです。

当時、アメリカのルーズベルト大統領と、イギリスのチャーチル首相との間では、あくまでも戦争を終わらせるためのプライオリティはヨーロッパであるという合意がなされていたことは周知の事実です。

さらに言えば、世界大戦とは欧米での戦争がその主体であって、他の地域での戦争はその附属物に過ぎなかったのです。それは何よりも、20世紀に欧米が世界経済と文明を席巻していたことから、その文明の中心地であるヨーロッパでの戦争こそが、彼らが最も懸念していた課題だったということです。

当時、アメリカのルーズベルト大統領と、イギリスのチャーチル首相との間では、あくまでも戦争を終わらせるためのプライオリティはヨーロッパであるという合意がなされていたことは周知の事実です。

さらに言えば、世界大戦とは欧米での戦争がその主体であって、他の地域での戦争はその附属物に過ぎなかったのです。それは何よりも、20世紀に欧米が世界経済と文明を席巻していたことから、その文明の中心地であるヨーロッパでの戦争こそが、彼らが最も懸念していた課題だったということです。

例えば、第二次世界大戦当時、現在に至るまで負の連鎖の続く中東も戦火に見舞われました。しかし、その戦争はあくまでもヨーロッパでの攻防をどのように有利に進めるかという作戦の中で、中東の地域が活用されたに過ぎませんでした。

そして、ヨーロッパでの戦争を終わらせたあと、兵力に余裕ができたことで、アメリカはより大量の物資と兵を投下して、日本に迫ることができたのです。

そして、ヨーロッパでの戦争を終わらせたあと、兵力に余裕ができたことで、アメリカはより大量の物資と兵を投下して、日本に迫ることができたのです。

「アメリカは、よそに行って家を建てるときに、こっそり壁の中にヒビを入れておくんですよ。そして、そこに雨水などが流れ込んで腐ったときに、修繕の名を借りて、その建物を管理し、権益を拡大するんです」

これは、アメリカに住むある中東系の移民のコメントです。シニカルなコメントですが、確かにそれは欧米が欧米以外の地域にどのように関わってきたかを象徴するような皮肉です。

今回、フランスで韓国の国名を北朝鮮と呼んだ背景には、こうした欧米によるアジアや中東、あるいはアフリカという地域への本質的な無関心があったのではないかと思うのです。

すなわち、欧米の国々は、21世紀になりアジアの経済が台頭する中にあっても、意識の中でいまだに自らの地域が世界の中心であるかのような錯覚に陥っているのではないかと疑われるのです。

すなわち、欧米の国々は、21世紀になりアジアの経済が台頭する中にあっても、意識の中でいまだに自らの地域が世界の中心であるかのような錯覚に陥っているのではないかと疑われるのです。

欧米の常識にとらわれず世界と関わってゆくには

アメリカの大統領選挙では、インド系の副大統領カマラ・ハリス氏がバイデン大統領に代わって次期大統領候補として名乗りをあげました。しかし、彼女はインドの文化をもってアメリカを変えるわけでも、アジアの知恵をもってアメリカの分断に手をつけるわけでもありません。あくまでも移民として、アメリカの文化から一歩も外れることなく、欧米の常識の中で選挙戦を闘うわけです。それは当たり前といえば当たり前ですが、世界中から移民が集まり国家を形成しているアメリカはいうまでもなく、欧米社会の主賓に他ならないのです。

アメリカでもヨーロッパでも、アジア系、アフリカ系、そして中東系の人々が社会に溶け込み、社会のために多くの貢献をしていることは、20世紀終盤から現在に至る特徴ともいえましょう。カマラ・ハリス氏に限らず、イギリスのスナク前首相もインド系であったことは周知の事実です。

しかし、欧米の安定のために、他の地域でさまざまな紛争が起こり、人々の命が奪われてきた20世紀の負の遺産がすでに過去の物語になっているかといえば、そこには疑問が残ります。イギリスが中東での利権を拡大させるために、アラブ系とユダヤ系双方に協力と見返りを確約したことが、現在のガザでの戦争の遠因となっていることも忘れてはならない事実です。そして、ガザで無実の市民が殺戮されているときでも、欧米系のルーツに根ざすイスラエルに直接対峙する国は皆無なのです。

西高東低の世界地図が変化しようとするなかで、例えば北朝鮮や中国が軍事力を増強し、韓国や日本、そして台湾がそれに対応しなければならないとき、欧米は世界の安定のためという建前は横に置いて、あくまでも経済的なリスクという本音においてこの地域の安定に立ち入ろうとします。

しかし、欧米そのものが戦場となることは稀なのです。ガザにしても同様です。そして、唯一例外としてウクライナで今起きていることは、NATOにとってはやはりプライオリティの高い問題といえましょう。

韓国の国名を誤って呼んだことへのショックは、アジアの人々には理解できても、欧米の人には今一つピンとこない背景はここにあるわけです。

しかし、欧米そのものが戦場となることは稀なのです。ガザにしても同様です。そして、唯一例外としてウクライナで今起きていることは、NATOにとってはやはりプライオリティの高い問題といえましょう。

韓国の国名を誤って呼んだことへのショックは、アジアの人々には理解できても、欧米の人には今一つピンとこない背景はここにあるわけです。

21世紀の今後、アジアの国々が欧米の常識のみにとらわれることなく、いかに世界と関わってゆくかは、我々日本人にとっても大きな課題なのです。

* * *

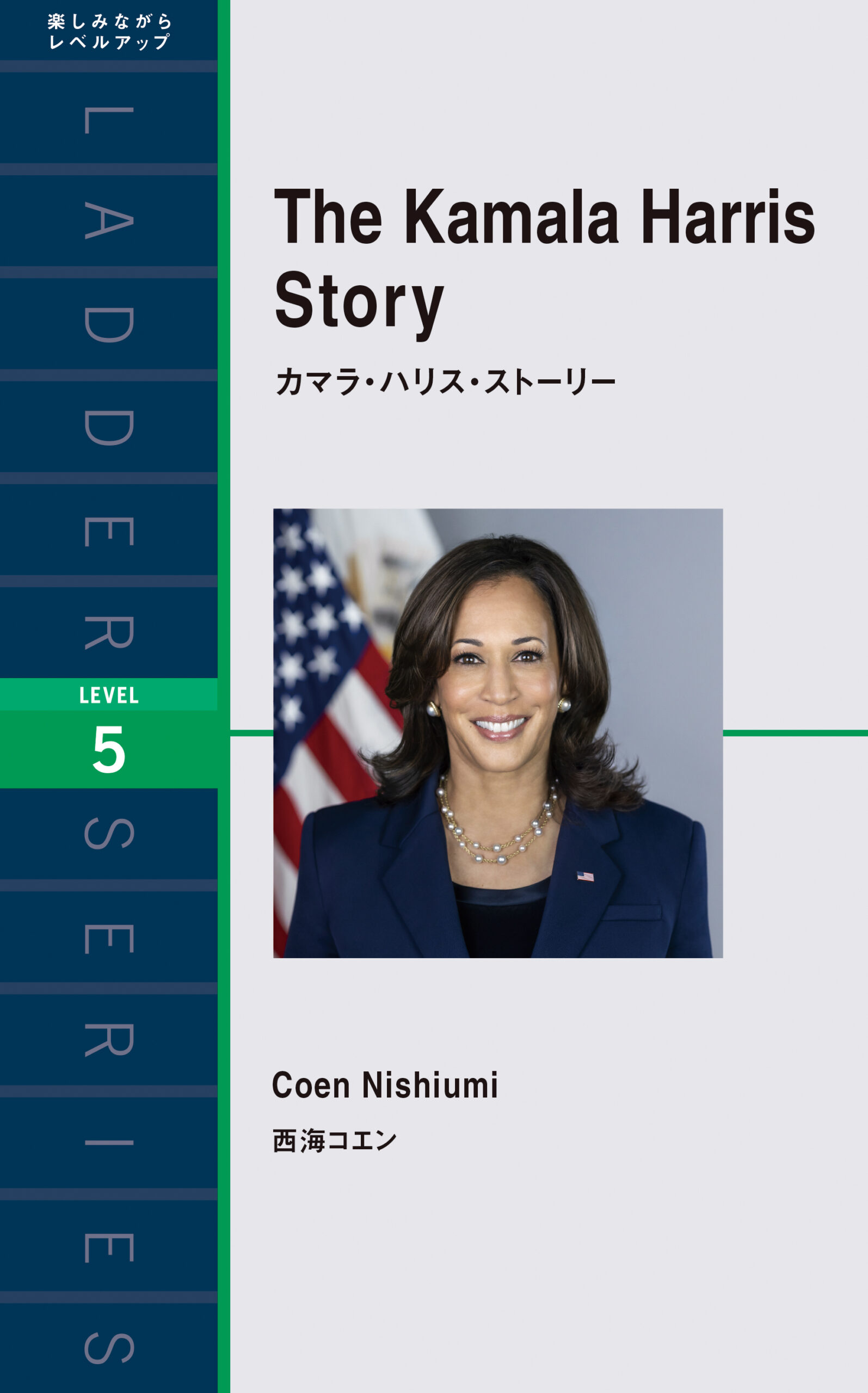

『カマラ・ハリス・ストーリー』

『カマラ・ハリス・ストーリー』

西海コエン (著)、マイケル・ブレーズ (訳)

2020年、アメリカ大統領選挙に民主党の副大統領候補として出馬し、大統領候補のジョー・バイデンと共に当選を果たし、2021年に副大統領に就任したカマラ・ハリス。アメリカ史上初の女性、アフリカ系、アジア系と、政治史を塗り替える3つの初を冠する副大統領として、また、バイデン大統領の最有力の後継者候補として、世界中から注目を集める彼女のこれまでの物語を、シンプルな英語で紹介します。