During his 35-year tenure at the helm of Yale’s endowment fund, David Swensen changed the face of institutional investing.

(35年という終世にわたるイェールでのエンダウメント・ファンドの指導を経て、デイビッド・スウェンセンは学術機関内の投資の様相を変化させてきた)

― The Bleeding Edge より

日本発の技術が国内で育てられなかった理由とは

最近、アップルがツー・シックス(Ⅱ-Ⅵ)という先進半導体技術を保有する会社を買収しました。その会社の製品を自社のiPhone等に搭載し、通信業界をさらに席巻する戦略です。

実は、この会社の基幹商品の技術は、数十年前に東京工業大学の教授が発案したものでした。その技術が、今ではアメリカの企業において自社製品に堂々と活用されているのです。我々は、日本発の技術が世界の様々な産業の基幹技術となって、海外の企業から発売されている事例をもっと注視する必要があります。

実は、この会社の基幹商品の技術は、数十年前に東京工業大学の教授が発案したものでした。その技術が、今ではアメリカの企業において自社製品に堂々と活用されているのです。我々は、日本発の技術が世界の様々な産業の基幹技術となって、海外の企業から発売されている事例をもっと注視する必要があります。

そんなことを考えていたときのことです。

今年の大型連休最終日であった5月5日に、アメリカでデイビッド・スウェンセン(David Swensen)という投資家が亡くなりました。66歳という働き盛りでした。日本でほとんど報道されることのなかった彼のことを、ここに改めて紹介したいのには理由があります。

というのも、彼の功績こそが、日本でなぜ国産のコロナワクチンがいち早く製造できなかったのかということや、日本発の基幹技術が製品として日本国内で育てられなかった理由とリンクしているように思えるからです。

今年の大型連休最終日であった5月5日に、アメリカでデイビッド・スウェンセン(David Swensen)という投資家が亡くなりました。66歳という働き盛りでした。日本でほとんど報道されることのなかった彼のことを、ここに改めて紹介したいのには理由があります。

というのも、彼の功績こそが、日本でなぜ国産のコロナワクチンがいち早く製造できなかったのかということや、日本発の基幹技術が製品として日本国内で育てられなかった理由とリンクしているように思えるからです。

「イェール・モデル」から見える日本の硬直した投資のあり方

デイビッド・スウェンセンは、イェール大学で投資ファンドを立ち上げた人物として知られています。大学によるファンドの運営という発想は日本にもないわけではありません。有名国立大学や私立大学などでも、研究を実用化させるためのファンド設立は行われています。

しかし、日本国内のファンドの性格と、デイビッド・スウェンセンが作り上げた「イェール・モデル」と呼ばれるファンドとを比較してみると、日本の硬直した学術機関の様子が浮き彫りになってきます。

しかし、日本国内のファンドの性格と、デイビッド・スウェンセンが作り上げた「イェール・モデル」と呼ばれるファンドとを比較してみると、日本の硬直した学術機関の様子が浮き彫りになってきます。

イェール・モデルは、別名「エンダウメント・ファンド」と呼ばれています。これは大学への寄付金など、大学が集めた資金を運用し、長期的な視野に立って実業化を目指すための基金のことです。

普通ファンドといえば、投資家がお金を出して、個人や企業のアイディアを大きくしていきます。当然、投資家はより早いリターンを求めます。したがって、基礎研究や地道に社会や人類の将来のための利益を目指すアイディアは、ファンドを通しては育ちにくいといわれています。

普通ファンドといえば、投資家がお金を出して、個人や企業のアイディアを大きくしていきます。当然、投資家はより早いリターンを求めます。したがって、基礎研究や地道に社会や人類の将来のための利益を目指すアイディアは、ファンドを通しては育ちにくいといわれています。

しかし、エンダウメント・ファンドは寄付金などを運用することから、直近の利益を重視する投資家の影響力に左右されることはありません。ただし、エンダウメント・ファンドをしっかりと運営するためには、運用のための知識とビジョンを持っている専門家が必要です。その最先端を行った人物が、デイビッド・スウェンセンだったのです。

日本の国立大学の場合、投資といっても国からの助成金などに頼っています。つまり、政府の政策や顔色をうかがってお金をもらい、運用するわけです。私立大学では、証券会社などとの提携によるファンドの立ち上げという古典的な手法をとっているところも見られます。これらの手法では、投資家の意向が決済を左右するため、研究目的で資産をダイナミックに活性化させることは困難です。

当然日本の場合は、政府との人脈などといった昔ながらの癒着が投資にも関係します。官僚と東大との関係などを見れば、それは一目瞭然です。実際、日本の国立大学を例にとれば、そこでの投資資金は大きいところでも200億円を超えるところはないはずです。それと比較すると、イェール大学が3兆円、ハーバード大学などの有名校が運用する資金の中にはそれを上回るものもあるのです。

アメリカの有名大学における、合理的かつモラルへの監視の行き届いた投資の現状を見たとき、一時日本がアメリカでの資金運用のあり方を「アメリカは短期的にしかものを見ない」といって批判していたことを、猛省しなければならないような気がしてなりません。

そうした現状の中で、日本の大学などで培われてきた技術も、アメリカで応用され、アメリカの大学の中でビジネスモデルとして成長し、最終的にシリコンバレーなどで実用化されてしまう事例が多く出ているのです。自動運転の技術に欠かせない半導体やワクチンを製造するための医療技術なども、そうした事例の一つというわけです。

そうした現状の中で、日本の大学などで培われてきた技術も、アメリカで応用され、アメリカの大学の中でビジネスモデルとして成長し、最終的にシリコンバレーなどで実用化されてしまう事例が多く出ているのです。自動運転の技術に欠かせない半導体やワクチンを製造するための医療技術なども、そうした事例の一つというわけです。

発想の芽を「摘む」のではなく共に「育てる」ビジネス戦略を

日本では、ビジネスモデルを思いつき、立ち上げようとしても、発案者の欠点を財務のプロ集団がつついて、発想そのものの芽を摘んでしまう事例が多くあるといわれています。発案者に寄り添い、その人や団体に足りない部分を突き放すのではなく、補完し合いながら共同してビジネスを育てることが苦手なのです。

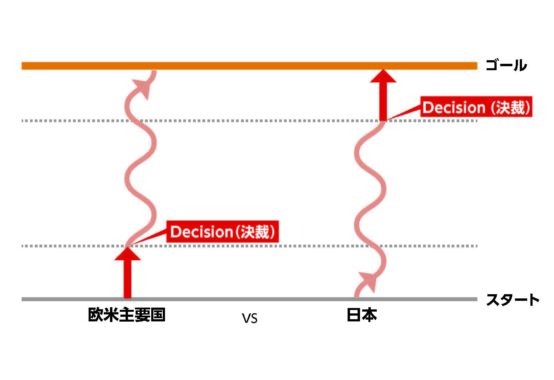

加えて、日本の企業が投資を決済するプロセスの複雑さとその長さによってタイミングを逃し、アイディアが腐ってゆく事例も多々あります。それでいて、ネームバリューがあり伝統に支えられているものであれば、それが陳腐なものであっても、人の癒着をテコに適当な理屈をつけ、容易に資金が調達されます。

加えて、日本の企業が投資を決済するプロセスの複雑さとその長さによってタイミングを逃し、アイディアが腐ってゆく事例も多々あります。それでいて、ネームバリューがあり伝統に支えられているものであれば、それが陳腐なものであっても、人の癒着をテコに適当な理屈をつけ、容易に資金が調達されます。

大学が人脈と国、さらに既存の金融機関に頼って投資を仰いでも、こうした理由でよいアイディアがビジネスとして孵化する可能性は低いのです。もっといえば、コンプライアンスとモラルとを取り違え、コンプライアンスの名のもとに、アイディアを叩き潰し、最も安定して見える箱物などに投資を行うという現実も無視できません。

デイビッド・スウェンセンが、エンダウメント・ファンドを「イェール・モデル」として始めたのは、80年代半ばのことでした。当時の資金運用額は東大など日本の大学での運用額とさほど変わらないものでした。それが今では10倍以上の資金となって、さらに運用益を生み出し、アメリカでの様々な研究の実用化に投資されているのです。

投資家は評論家であってはなりません。よい作品を作家と生み出す編集者のように、時には奇抜な発想でも、しっかりと発案者と向き合い、付き合いながら、アイディアを育てなければなりません。その発想が欠如しているのが日本の投資戦略だといえるのではないでしょうか。

さらに、投資という行為も起業の一つだということを忘れてはなりません。

エンダウメント・ファンドという発想も一つのビジネスモデルなのです。そして、エンダウメント・ファンドが成り立つ背景には、資金のある人がそれを増やそうというのではなく、何かよいことに使おうという寄付や福祉の考え方があることもアメリカの特徴です。ビル・ゲイツが世界の貧困や医療の発展のために貢献していることを見ればわかるはずです。

こうした資金運用の背景には、例えば税金がどのように使われているのか常に監視を怠らない有権者の意識と同じように、自らの資金がどういった福祉へとつながってゆくのかを見つめてゆく市民としての意識も欠かせません。これが、エンダウメント・ファンドなどで見えないコンプライアンスの力となっているわけです。

エンダウメント・ファンドという発想も一つのビジネスモデルなのです。そして、エンダウメント・ファンドが成り立つ背景には、資金のある人がそれを増やそうというのではなく、何かよいことに使おうという寄付や福祉の考え方があることもアメリカの特徴です。ビル・ゲイツが世界の貧困や医療の発展のために貢献していることを見ればわかるはずです。

こうした資金運用の背景には、例えば税金がどのように使われているのか常に監視を怠らない有権者の意識と同じように、自らの資金がどういった福祉へとつながってゆくのかを見つめてゆく市民としての意識も欠かせません。これが、エンダウメント・ファンドなどで見えないコンプライアンスの力となっているわけです。

そうした意味で、デイビッド・スウェンセンが日本の将来のために教えてくれたことは多いはずです。彼のような発想があり、それが迅速に実施されていれば、日本でもいち早くコロナ撲滅に向けたワクチンが製造されていたはずなのです。

* * *

『稼げるビジネス英語』飯田 健雄 (著)

『稼げるビジネス英語』飯田 健雄 (著)

一般の英会話は、自分の周りを受動的に説明し叙述する英語なのに対し、ビジネス英語は、実務的課題を解決していくために、周囲に関わり合うための能動的な英語です。単に英文法規則に縛られながら確実な英語表現を習得するものではなく、より実践的な学習がビジネス英語です。

本書では、ビジネス英語ならではの注意点・考え方・異文化間摩擦のメカニズムや、学習法を詳細に解説。これからの先行きの見えない世界で、企業内部の昇進目的だけではなく、英語習得によって、転職や独立、副業ビジネスを考えるビジネスパーソンに必要な「稼げるビジネス英語」が学べる一冊です。