The long reign of Queen ElizabethⅡwas marked by her strong sense of duty.

(クイーンエリザベス2世の長い治世は、彼女の強い〔王としての〕義務によって支えられていた)

― BBC より

イギリス王室のあり方を物語る“Common”とは

エリザベス女王の死去は、世界中で大きく報道されました。戦後、イギリスの植民地が各地で独立し、国家としての影響力が19世紀とは比較にならないほど凋落したときに、エリザベス女王は王位に就きました。

しかし、彼女はそうしたイギリスが失いつつあった権威を、むしろ世界との協調の中で見事に回復させた名君といえそうです。そうした彼女の王としての行動を支える背景にはイギリス独特の制度があったことを、我々はしっかりと押さえておく必要があります。それは日本の皇室のあり方とは一味異なる、まさにイギリスが1000年という年月をかけて作り上げてきた文化であり制度なのです。

しかし、彼女はそうしたイギリスが失いつつあった権威を、むしろ世界との協調の中で見事に回復させた名君といえそうです。そうした彼女の王としての行動を支える背景にはイギリス独特の制度があったことを、我々はしっかりと押さえておく必要があります。それは日本の皇室のあり方とは一味異なる、まさにイギリスが1000年という年月をかけて作り上げてきた文化であり制度なのです。

Common という言葉を知っておくとイギリス王室のことがよくわかります。Common とは、元々ラテン語の「一般に共有されること」という言葉から生まれています。

イギリスの王は文字通り、「イギリス国民の共有」の上に成り立っているのです。

イギリスは13世紀以来、何度も王室と貴族、あるいは地主やさらに市民との確執を経て国の制度を進化させ、現在に至っています。その昔、王は当然のことながら自らの権力基盤を強化し、王の大権と呼ばれる行政や司法、さらには外交での専制を目指していました。しかし、中世のヨーロッパは、教皇と国王、さらには神聖ローマ帝国などの権力が入り乱れ、それぞれが覇権を求めて争っていました。イギリス王もそうした戦争に参加して自らの権力基盤を高めようとします。それに最初に抵抗したのが、戦争により疲弊した貴族などの有力者でした。

1215年に彼らは当時のイギリス王ジョンに対して立ち上がり、王であっても法に従って国を統治するべきだという主張を認めさせます。そうして交付されたのがマグナ・カルタという誓約書でした。

イギリスは13世紀以来、何度も王室と貴族、あるいは地主やさらに市民との確執を経て国の制度を進化させ、現在に至っています。その昔、王は当然のことながら自らの権力基盤を強化し、王の大権と呼ばれる行政や司法、さらには外交での専制を目指していました。しかし、中世のヨーロッパは、教皇と国王、さらには神聖ローマ帝国などの権力が入り乱れ、それぞれが覇権を求めて争っていました。イギリス王もそうした戦争に参加して自らの権力基盤を高めようとします。それに最初に抵抗したのが、戦争により疲弊した貴族などの有力者でした。

1215年に彼らは当時のイギリス王ジョンに対して立ち上がり、王であっても法に従って国を統治するべきだという主張を認めさせます。そうして交付されたのがマグナ・カルタという誓約書でした。

なぜそんな昔のことを語るのかといえば、そのマグナ・カルタがイギリスの憲法の中に今でも組み込まれているからです。イギリス人が法律を語るときよく使う言葉に、コモン・ロー(Common Law)というものがあります。一般的には慣習法と訳されますが、要はコモン、つまり人々によって受け継がれた法体系のことを意味します。マグナ・カルタ以来、その後の清教徒革命、さらには名誉革命を経て王の権限を制限し、議会制民主主義を確立してゆく過程で、王と有力者や民衆、さらには議会との関係を慣例として踏襲し、法制化してきたものがコモン・ローであるといっても過言ではありません。イギリスの憲法はマグナ・カルタに始まり、17世紀の名誉革命での「権利の章典」などといった、その時々に発布され決定されたことが堆積し、現在に至っているわけです。それが、日本国憲法など多くの国の憲法とはまったく異なるイギリスの政治立法制度の特徴といえるのです。よくイギリスの憲法は不文法で条文が存在せず、慣習法として成立しているといわれますが、イギリスの憲法は完全な不文法ではなく、こうした過去に定められた制度や誓約書、宣言書の蓄積として存在しているのです。

イギリス王室の日本皇室との違いと国民との関係

したがって、驚くことに、イギリスでは理論上、国王は今でも国王の大権を行使することはできるのです。つまり議会を解散したり、外交交渉での決裁をしたりという様々な大権は、具体的には制限されないまま現在に至っています。実際に、今でも国王は内閣などへの助言や警告を行うことが可能であるといわれています。それを今までの慣習によって、大権を抑制し、そうした行政や外交、立法上の最終決裁を内閣や議会が行うことになっているわけで、それが「君臨すれども統治せず」という慣習として現在に受け継がれているわけです。

ですから、日本の皇族と比較して、イギリスの王室は政治に対してもより踏み込んだ発言を行います。日本の皇室の場合は、天皇と過去の戦争への過程と関係が指摘されるなか、意図的に政治的な発言は一切タブーとされ、戦後の昭和天皇から現在まで、歴代の天皇や皇族が公の場所で国の政策や外交に対して発言をすることはなく、すべては儀式として公務を果たすに過ぎませんでした。

それと比較するとイギリスの王室は極めてオープンです。エリザベス2世が即位したときも、今後のイギリスのあり方が植民地上に君臨するのではなく、ヨーロッパをはじめとした諸国との協調を大切にするべきだという極めて踏み込んだスピーチをしています。また、今回王位を継承したチャールズ新国王が地球の環境問題への懸念を頻繁にスピーチなどで盛り込んでいたことは有名な話です。

それと比較するとイギリスの王室は極めてオープンです。エリザベス2世が即位したときも、今後のイギリスのあり方が植民地上に君臨するのではなく、ヨーロッパをはじめとした諸国との協調を大切にするべきだという極めて踏み込んだスピーチをしています。また、今回王位を継承したチャールズ新国王が地球の環境問題への懸念を頻繁にスピーチなどで盛り込んでいたことは有名な話です。

これは、国王に現実的には行使はできないものの、大権があることの名残ともいえます。そして、そこには国民と王室との見えない緊張関係と敬意とが同時に存在することになります。したがって、今回亡くなったエリザベス2世は、常に国民の王室への評価を意識していました。特に、チャールズ皇太子とダイアナ妃が離婚した後、元妃が交通事故で死亡したとき、王室があまりにもその死に対して冷たかったことに国民が失望したときなどは、まさに国民と王室との緊張が表面化したときでした。その後、エリザベス2世もチャールズ皇太子も、より一層国民に接近し、海外との交流も積極的に行うことで、王室の権威を再構築することに懸命だったのです。

つまり、イギリスでは王は本当に王なのです。ですから、国民の中には王制に対して様々な意見はあるものの、王族がいわゆるセレブのように国民に親しまれ、人気を維持している限り、王はイギリス人の精神的支柱として、コモンとして機能し続けることになります。今回エリザベス2世の死去にあたり、BBCなどの放送局のキャスターは皆、喪服で報道を続け、首相や首相経験者が厳粛な姿でチャールズ新国王の王位継承やそこでの歴史映画さながらの儀式に敬意を払っているのも、イギリスでの民主主義を王室が積極的に支持してきたことによって、政治と王室との関係と伝統が維持されてきたことを象徴的に表している現象といえましょう。

イギリス王室の伝統から垣間見える国民のプライド

イギリスはイングランドとスコットランド、そしてウェールズと北アイルランドという、それぞれ異なる地域に分かれ、時には宗教上、政治上の理由でそれぞれが分断される危機も何度かありました。イギリス王はそうしたそれぞれの地域の王であるという事実も知っておかなければなりません。したがって、これらの異なる地域を統合する象徴としてエリザベス2世が機能していたことは事実です。また、今でも世界中にイギリス王を元首と規定しているイギリスの元植民地もあり、カナダやオーストラリアなどがその代表として今回も女王の死に対して喪に服しています。こうした日本人にはわかりにくいイギリスという国の特徴が、今回の女王の死去とその後の報道を見ると、まさに浮き彫りにされてきたように思えます。

ある意味で、1066年にノルマンディー公ウィリアムがフランスからイギリスに上陸し、イギリスに新たな王室を樹立して以来、現在までのすべての経験と蓄積が、そのまま今のイギリスの法律や慣習に生きていて、そこで幾度も繰り返された王権のあり方への試行錯誤が、そのままイギリスの伝統として、イギリス人のプライドにもなっているわけです。

そのプライドを象徴するように、今回の訃報から王位継承、女王の葬儀に至るひと月は、今まで我々が見ることのできなかったイギリスの素顔を文字通り見せてくれるはずです。

そのプライドを象徴するように、今回の訃報から王位継承、女王の葬儀に至るひと月は、今まで我々が見ることのできなかったイギリスの素顔を文字通り見せてくれるはずです。

* * *

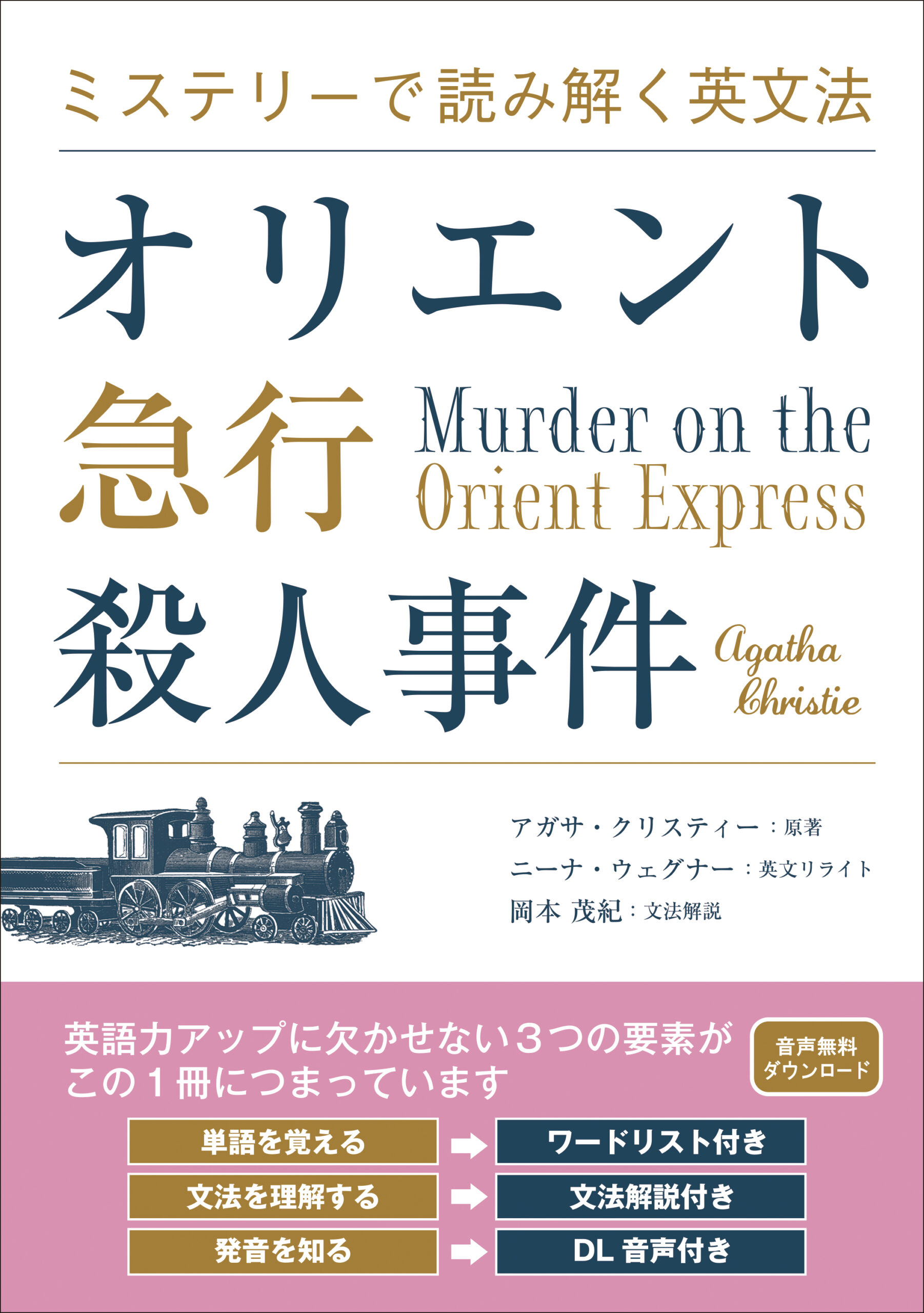

『ミステリーで読み解く英文法 オリエント急行殺人事件』

『ミステリーで読み解く英文法 オリエント急行殺人事件』

アガサ・クリスティー (原著)、ニーナ・ウェグナー (リライト)、岡本 茂紀 (文法解説)

名作ミステリーを楽しみながら、英文法も深く理解できる!

文の意味は、そこで使われる単語や熟語に多くを依存しますが、文法によって決定される部分も決して小さくありません。特に、文章、文脈という大きな単位での理解には文法力が欠かせません。本書は、英語学習者がつまずきがちなポイントを中心に、文法的な注釈・解説を付けています。それを参照して英文を読み進めれば、脈絡のない知識の断片だった文法事項が、具体的にどんな場面でどんな役割を担い、どのような意味・ニュアンスを伝えるのか、体系的に整理されていきます。学習者向けにリライトされた読みやすい英文を使い、語彙や表現に加えて文法も十分に理解して精読し、正確に翻訳する力を鍛えることができる一冊です。