Prabowo Subianto emphasized the Indonesia’s severe poverty issues including tackling malnutrition and unemployment and outlined policies aimed at improving the country’s self-reliance in food and energy protection.

インドネシアとベトナム――成長が期待される国の課題

彼は敬虔なイスラム教徒で、ホテルの顧客のために真面目に勤務しています。スンナ派やシーア派といったイスラム教の派閥を超えて、全ての人のイスラム教であるべきだという信念も持った人物です。

彼の月収はおおよそ4万円ですが、ここのところ顧客が減っていることが心配の種です。当然高騰している生活費はまかなえないので、運転に影響のない範囲で副業をしています。さらに、子どもは母親に預けながら、妻も就労して生活費をまかなっています。インドネシア人は堅実で、あまり高額な利息を伴う借金に依存することはありません。それでも、クレジットカードローン等の比較的安易に利用できる金融商品に頼るケースも増えています。

英語が達者なため、フエの駅に降り立った欧米の観光客をその場で勧誘し、観光案内をするうちに、タクシーの運転手などとのネットワークも作り上げ、さらに地元のレストランなどとも提携します。今、ドゥビン・ティンは夫婦で地元のインバウンドの旅行サービスの要として活躍し、一家八人の生活を支えています。

この二つの国はともにその経済成長に世界が注目しています。

国の経済規模が拡大するなかで、どちらの国でも国民の生活レベルの向上が最も重要な課題です。

例えば、2045年までに個人所得のレベルを先進国並みの3万ドル前後まで引き上げたいというのが、去年インドネシアの大統領に就任したブラボウォ・スビアント氏の掲げた公約です。そのためには、少なくとも学校給食の無償化をまず進めたいと彼は訴えます。

国民意識に寄り添った国際協力と外交関係の構築

新幹線はバンドンの先まで伸びたまま工事が進んでいないために、日本でいえば「のぞみ」が「ひかり」や「こだま」を追い抜くために敷設された線路には錆が付着し、使用されていないことがわかります。中国の投資がこの国のためになったのかどうか評価が分かれます。しかし、この教訓は日本の国際協力のあり方にもいえそうです。国際協力で最も必要なことは、その国の人に寄り添った協力関係をつくることです。

明らかに、この地域の人々は全方位外交でのしたたかな国家の成長を求めています。そして、自力で国家を守り成長させようというプライドが人々の心の奥底に宿っていることを実感します。外交戦略を考えるうえでも忘れてはならないポイントです。

当事国の成長性と現実に見合った交流が求められる

そこで、ベトナムのドゥビン・ティンの例を紹介し、レザ・ユスフに英語を学習すれば、世界中の顧客をネットワークできることを伝えます。実際ドゥビン・ティンのようにWhatsAppを交換することで、世界中のビジネストラベラーと直接連携している運転手が東南アジアには多くいて、私も土地土地でそうした運転手を事前に手配しておくのです。まだ30代になったばかりのレザ・ユスフは、目を輝かせてその話に聞き入ります。

* * *

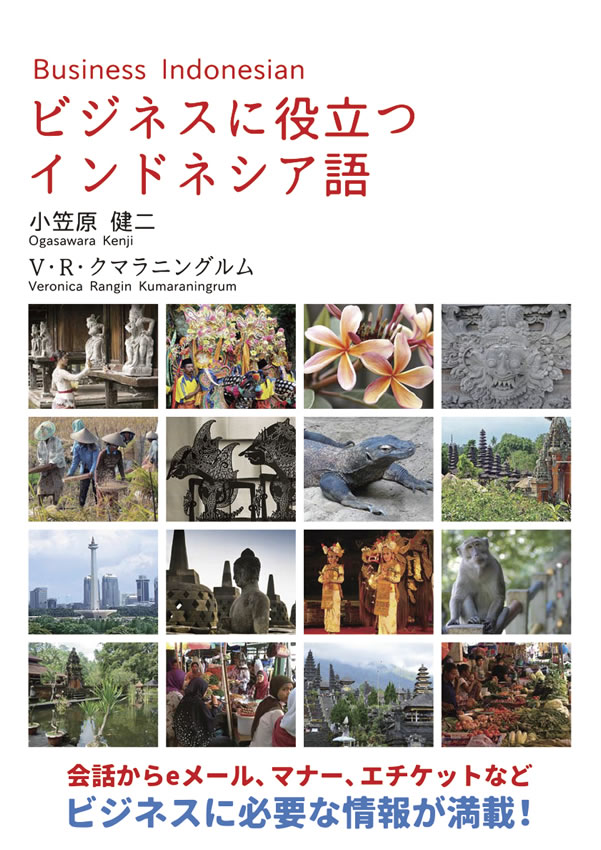

『ビジネスに役立つインドネシア語』

『ビジネスに役立つインドネシア語』

小笠原健二 、 V・R・クマラニングルム (著)

ビジネスパーソンのためのインドネシア語学習書!会話から eメール、マナー、エチケットなど、ビジネスに必要な情報が満載! 世界第4位の人口を擁し、巨大市場へと成長を続けるインドネシア。そんな経済成長が著しいインドネシアへ進出する企業は急増しており、インドネシア語への関心も高まっています。本書では、ビジネス上の会話表現や電話対応、メール、文書作成などはもちろん、日常生活上重要なマナー・エチケット・タブーまでも収録。より実用的なインドネシア語が学べます。

山久瀬洋二からのお願い

いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。

これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。

21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。

そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。

「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。

皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。