EV development costs have created a powerful incentive for carmakers to explore mergers as a way to share the financial burden, according to analysts.

(専門家によれば、電気自動車の開発コストは、自動車メーカーが財務的負担を分担する方法として〔今回のホンダと日産のケースのように〕合併を模索する大な動機になっているという)

― CNN より

ヒエラルキーを重視する日本企業が陥る組織の硬直

日本企業が今後世界と渡り合って競争をしてゆくにあたり、今回

ホンダと日産との統合の話が破談に終わってしまったことは、極めて残念なことだったといえましょう。

そこには、企業規模を拡大できなかったことへの問題だけではなく、日本でのM&Aの手法の問題、さらに企業をどのように育成してゆくかという根本的な課題が隠れているように思えます。

自動車業界は現在多くのチャレンジに直面しています。いうまでもなく、電動化や自動運転、さらにカーシェアリングなどのユーザー向けのインフラ構築など、21世紀のニーズに対応しなければならないテーマが山積しているのです。

現実問題として理解しなければならないのは、日本の自動車業界の多くが市場において対米マーケットへの依存率が6割以上という問題です。つまり、アメリカでのユーザーの意識の変化、市場環境の変化は、そのまま日本の自動車業界に多大な影響を与えることになるわけです。それだけに、そうした市場のある欧米の企業風土を日本企業はもっと学び、必要なことは積極的に取り入れてゆくべきです。

まず、日本企業の組織はいまだにフラットではありません。あらゆる組織においてヒエラルキーが求められます。上下関係は世界中のどこの企業でも存在しますが、組織のレポートラインの中に位置するそれぞれの社員が自立して判断する裁量権が、他の国の企業と比較すると極めて少ないのです。業務のプロセスに至るまで、上司の目が光り、指示を仰ぐ硬直した組織が温存されています。

このことから、何か物事を決裁したり、採用したりといったプロセスに、日本企業は多大な時間を要するのです。よくいわれる無用の会議が多く、「報連相」という価値観に縛られて、個々が自らのアイディアや受けた提案を迅速に動かしにくくなっています。

このヒエラルキーの発想は、例えば動きながら考えるという柔軟な業務運営を不可能にしています。“No pain, no gain”(痛みなくして得るものはない)という言葉があるように、海外の多くの企業では、まず動いて失敗することで、学びながら走り方を整えるという常識があります。

ホンダと日産の合併で最も必要だったことは、この発想なのです。どちらが上か下かというヒエラルキーにとらわれず、双方が最もやりやすい環境で妥協し、まず走らせながら、お互いの長短を修正しながら、組織を巡行速度に上げてゆくという発想を排除したことが、交渉を不調に終わらせました。

“No pain, no gain”という発想は、日本人からしてみれば一見無責任で、無防備にみえます。しかし、完璧を期するために動きがとれないまま、競争相手に追い抜かれてはかないません。

ここで、自衛隊が参加する日米合同演習などでおきていることを取り上げてみましょう。よくあることですが、日本側にはとかく演習についての詳細な計画書を望んでも、アメリカ側からそれが得られず、調整がうまくいかないという不満があります。しかし、アメリカ側からみれば、実戦では何がおきるかわからないために、6割から7割の完成度の計画を立案し、それ以降は状況に応じて臨機応変に対応することが大切だと考えるのです。

この事例は、日本企業と他国の企業との業務への取り組み方の中でもみられる大きな差異です。

権限移譲を嫌い、コンプライアンスに縛られる組織

この組織の硬直という課題は、次にくる大きなテーマに直結します。それは権限移譲についての考え方です。10割の達成がないかぎり、日本の組織は管理される者への権限の移譲を嫌います。万が一そこでミスが発生したときに、責任を問われることへの懸念もその一因です。

21世紀になり、個人情報の保護や企業倫理の徹底が求められ、多くの企業はそのニーズに応えるための完璧な組織づくりに励みました。しかし、そこで日本人はコンプライアンスという概念を勘違いし、個々人の自由裁量のノウハウまで奪ってしまいました。管理部門が幅を利かせる組織によって、自由なビジネス活動が阻害され、役員会はアイディアを揉んでビジネスを創造する活動の場から、膨大な書類と稟議書を追認するロボットのような場に変貌しました。

本来のコンプライアンスとは、企業が株主や顧客に対して詐害行為をしないように、企業モラルを磨き上げることにあるはずです。その目的を追求することと、企業の活動そのものを管理することとは本来異なるべきで、ひどい場合には社員が顧客と会食する決裁までが稟議される始末となってしまいました。

多くの人はホンダと日産との企業文化の違いが、今回の不調和の原因だと評します。しかし、それだけでしょうか。まずなんといっても、組織が課題に直面したときに、自由にそれを討議し、戦略を練り、リスクに対してトライしてゆこうという姿勢が双方の経営陣にあったのかを疑います。決裁過程が硬直化し、役員会が機能不全になったまま、ゾンビのように心臓と内臓だけが活動をしているのが現在の企業の姿に見えてくるのはおぞましい限りです。

ホンダが日産を子会社化するかどうかというテーマは、それが無理ならば、時間をかけて“No pain, no gain”を繰り返しながら、組織をつくってゆくべきでした。ヒエラルキーにこだわり、責任回避からリスクを恐れすぎた結果、結果として海外の競合他社にメリットを与えることにならないようにしたいものです。

「企業は人なり」という言葉があります。しかし、多くの企業では、いまだに人の個性を奪い、組織人として一つの歯車になることを求めすぎます。本来どのような企業にも異なる企業文化があり、それぞれに個性があります。企業合併ではそのことを織り込みながら、それぞれの長所と短所を検証しながら、どうすればプラスのシナジー効果を産み出すかを検討するべきです。しかし、組織の中にそうしたことを可能にする人材が育っていない限り、それは不可能です。

多くの課題に直面する業界に求められる組織変革

現在、日本の自動車企業のR&D(研究開発部門)は理科系の人材で埋まっています。というのも、工学部の学生が研究開発部門に勤務するものという方程式があるからで、そうしたニーズに従って、大学や高校も教育制度を構築しています。

しかし、DXやAIが企業活動にどんどん導入されつつある現在、欧米のR&Dにはより旧来の学部という狭義のカテゴリーにとどまらない広範な人材が導入されつつあります。詩人や文学者、そして哲学者がAIの研究に携わろうとしている現在、その影響を最も受けかねない自動車業界には、思い切った組織変革が求められています。

今回のホンダと日産の企業連携が頓挫した背景には、それぞれが自らの過去の勲章にこだわるあまり、こうした未来に向けた組織変革がいかに急務であるかということへの認識の欠如があったようにも思えるのです。

* * *

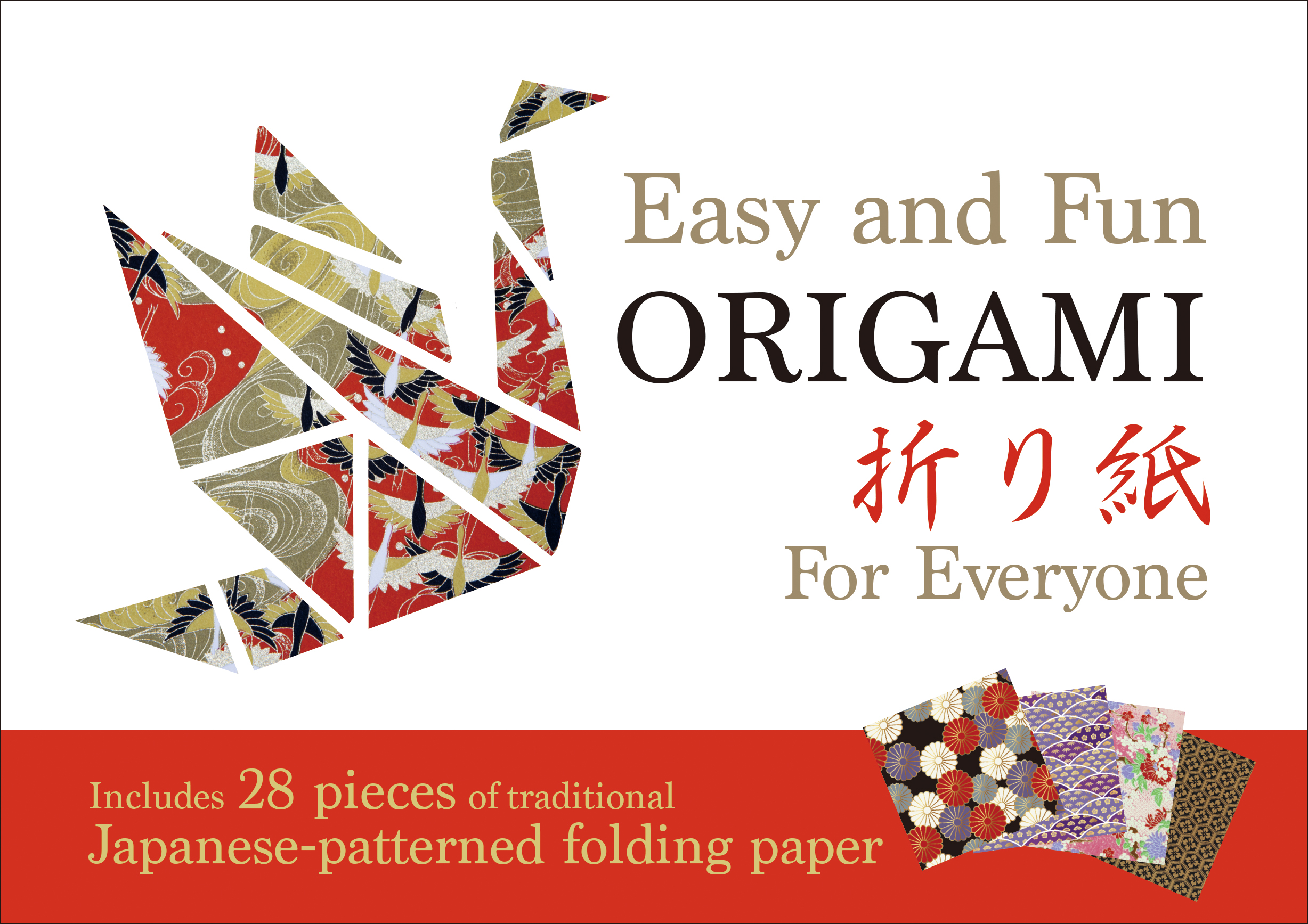

『Easy and Fun ORIGAMI for Everyone』IBCパブリッシング (編)

『Easy and Fun ORIGAMI for Everyone』IBCパブリッシング (編)

● 切りはなして使える綺麗な和柄の折り紙付き。

● 内容は全て英文だから、海外からのお客様にピッタリ。

● 伝統的なおりがみから、かわいくて実用的な小物まで豊富な内容。

子どものころに誰もが作った伝統的なおりがみから、ホームパーティーを彩るかわいい小物など22作品を、外国人も楽しめるように、わかりやすい折り図と英文で紹介します。日本文化に興味を持つ外国人に人気の高い“origami”が手軽に体験できる本書は、ホームステイのプレゼントやインバウンドのお土産にオススメです!

山久瀬洋二からのお願い

いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。

これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。

21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。

そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。

「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。

皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。

『Easy and Fun ORIGAMI for Everyone』IBCパブリッシング (編)

『Easy and Fun ORIGAMI for Everyone』IBCパブリッシング (編)