A person who thinks only about building walls, whenever they may be, and not building bridges, is not Christian.

(どんなときでも、壁をつくることだけを考え、橋をかけようとしない人はキリスト者とはいえない)

― 教皇フランシスコの言葉 より

ローマ教皇

フランシスコの葬儀がバチカンで行われているときに、たまたまスペインのバスク地方出身の知人と久しぶりにゆっくり話ができました。そこでこの葬儀を巡って興味深い会話をしたので、ここに紹介したいと思います。

バスク地方は、スペイン東部から、国境を越えてフランス側にも広がる独自の文化をもった地域です。彼はその中心地であるスペインの

ビルバオ出身で、この地域はスペインからの分離独立を訴える人々が多くいることでも知られています。

バスク地方の人々はバスク語という言語を持ち、その言葉はスペイン語とは全く異なります。古くは1512年に、当時スペインを統治していたカスティーリャ王フェルナンド5世(アラゴンではフェルナンド2世)の侵攻を受け、そこにあったバスク人の国家

ナバーラ王国が併合されています。そのとき、バスク人としてパリに移住し、カトリックの布教運動に携わったのが、日本にキリスト教を伝搬したフランシスコ・ザビエルです。このことを知っている人も多くいるのではないでしょうか。

こうした背景から、今回の教皇の葬儀について意見を交わしてみたのです。

「ねえ。君のルーツはカトリックだよね。現在、特に宗教に深く関わってはいないようだけど、そんな文化的なルーツを感じることはあるんだろうか」

「もちろんさ。いわゆる教会に通って祈りを捧げるといったことは一切ないけど、文化的に自分がカトリックの影響を受けていることは実感しているよ」

「なるほどね。でもカトリックといえば、スペインが歴史的にはカトリックの守護神というような役割を担ってきたよね。そこのところはどう感じるの」

「宗教上、バスクもやはりカトリックの国だった。でも民族と文化は違う。だから、自分はスペイン人ではないといつも自覚しているよ」

「じゃあ、たとえば、ワールドカップやオリンピックなどでスペインが活躍しても、君はそれほど嬉しくはないんだね」

「それほどどころか、全然嬉しくないよ。ただ、そのチームの中にバスク人がいれば、その選手に向けて歓声をあげる。ここはとても微妙だね。日本人にはわかりにくいことだろうけど」

「きっとイギリスの領内にある北アイルランドの人と似た心理なんだろうね」

「確かに。バスク人はいつでも自分はバスク人だと思っている。もちろんスペイン語は話すけど、心は常にバスクというわけさ」

彼はEUの理念や、ヨーロッパに来る移民などにも寛容で、立場としてはアメリカのトランプ大統領などには極めて批判的な人物です。その上で、バスク人としてのアイデンティティは常に維持しながら、EUがヨーロッパの理想として発展することを望んでいるといいます。現在あちこちの国でおきている右傾化現象には極めて否定的な人物なのです。

「そうか。ところで、今回の教皇の葬儀をみて感じたことだけど。カトリックの総本山での葬儀ではあるものの、過去にあったようなプロテスタントとカトリックとの血で血を洗うようなしこりが、ヨーロッパからなくなっていることを痛感したよ。それって、君の心の中も同じなのだろうか」

「興味深い質問だよ。もちろん戦争や国家主義には絶対ついていけない。でもね、プロテスタントの考え方には時々『あれっ』と思うこともあるのさ。ドイツ人とは仕事は喜んで一緒にするけど、なかなか友達にはなりにくいなんてね。文化って面白い。我々からみると、プロテスタントの影響が強いドイツや北欧の人とのコミュニケーションはなかなか難しい。彼らは常にビジネスと個人とを分けて接してくる。仕事でも彼らは細かいことにこだわり、変に真面目で理屈っぽいところがあるよね。食事を一緒に楽しむこともそんなにないね。その背景には、恐らくプロテスタント的な考え方や感性と我々との違いがあるんじゃないかと思うんだよ」

「じゃあ、今回教皇の葬儀に世界中から宗教を超えて人が集まったことはどう思うんだい」

「それはとてもいいことさ。何でこんな大切なイベントに日本は首相が来なかったのか、ちょっと首をかしげるくらいに、今ではこうしたイベントは宗教を超えたユニバーサルなものになっていると思うからね。ただ、面白いのは、現在の一般的な社会観をみると、歴史の教科書にもカトリックが腐敗し、それを正すためにプロテスタント運動がはじまったとあるように、何かカトリックの人々は保守的で、教会のドグマ(原理・教義)にこだわっているようなイメージがあるだろ。そこには疑問を感じるんだよ」

「確かに。その象徴として、アメリカはプロテスタントの理念によって建国し、世界をリードする国に成長した過去があるから、どうしてもカトリックに対してシニカルな視線を持った人が多いようにも思えるね」

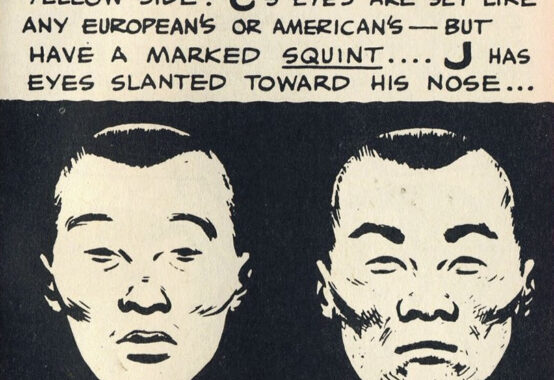

「でしょ。でも、歴史的にみると、むしろプロテスタントの人の方が宗教や自身の信仰にこだわり、時には残酷なこともやってきた。神と個人とが直接結ばれていると思っているため、エゴが強く個人の主張も大きい。しかもそれでいて、いまだに信仰にもよって他の宗教や考えに柔軟でない人も多いしね。今となっては、むしろプロテスタント系の人の方が保守的で、自分が正しいというこだわりにしがみついているようにも思えるよね」

「そういえば、右傾化したアメリカを代表するトランプ大統領も、プロテスタントとしての行動様式を持っているよね」

「そうなんだよ。だから、ちょっとおかしいなって思うんだ。私はバスク人としてのアイデンティティにはこだわるけど、決して自分の価値観を他人に強要はしないし、それが今のヨーロッパの常識になっていると信じている。でも、プロテスタントの人は宗教的背景から自らの正当性を強く主張することが、そのコミュニケーション文化になっているようなところもあるんじゃないかな」

ヨーロッパでは、1517年にマルティン・ルターが当時のローマ教皇を痛烈に批判したことで、

宗教改革(プロテスタント運動)がはじまり、社会がカトリックとプロテスタントとに分かれました。それ以来、数百年にわたって、人々が宗教によって分断され、抑圧や戦争が続き、結局20世紀の二つの世界大戦へとつながりました。

数百年にわたって培われたこの二つの文化の対立が、今でも、例えばアメリカ社会の分断の底流にもあることに気づいている人は、日本を一歩離れると意外と多くいるのです。

プロテスタントを批判するわけではありません。しかし、トランプ大統領を支持する多くの人が、アメリカ中西部の保守的なプロテスタントの人々であることは確かに事実です。

むしろ、保守的とされ、批判されてきたカトリック社会の方が、キリスト教のドグマから離れている印象を持つのは奇妙な現実です。

今回紹介したように「橋をかけずに、壁をつくる人はクリスチャンではない」と教皇フランシスコが語ったことは有名です。さらにこの言葉を広く解釈し、クリスチャンを「人の道」に置き換えて考えると、現在のヨーロッパのリベラルな人々の意識がよくわかるのです。

だからこそ、今回の教皇の葬儀については、多くのマスコミも好意的に報道したのではないでしょうか。

こうした歴史の皮肉をバスクの友人も雄弁に語ってくれたのです。

* * *

『1日10分英語回路育成計画 名言・名スピーチで学ぶ英語音読トレーニング』鹿野晴夫 (編)

『1日10分英語回路育成計画 名言・名スピーチで学ぶ英語音読トレーニング』鹿野晴夫 (編)

心に残る名言や、人々に勇気を与える名スピーチで英語力を総合的に鍛える! ネイティブが普通に音読するスピード[fast](170~180語/分)と、学習者が聴き取りやすい[slow](120~130語/分)の2種類の音声をお手本に音読トレーニング! 「速い音読」のお手本を真似して英語のスピードと文法体系を脳にインプットすることで、英語の処理スピードが格段に上がります! 目、耳、口をフルに使ってトレーニングする本書のレッスンは、英語力を総合的に鍛えることができる英語学習法です。

山久瀬洋二からのお願い

いつも「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」をご購読いただき、誠にありがとうございます。

これまで多くの事件や事故などに潜む文化的背景や問題点から、今後の課題を解説してまいりました。内容につきまして、多くのご意見ご質問等を頂戴しておりますが、こうした活動が、より皆様のお役に立つためには、どんなことをしたら良いのかを常に模索しております。

21世紀に入って、間もなく25年を迎えようとしています。社会の価値観は、SNSなどの進展によって、よりミニマムに、より複雑化し、ややもすると自分自身さえ見失いがちになってしまいます。

そこで、これまでの25年、そしてこれから22世紀までの75年を読者の皆様と考えていきたいと思い、インタラクティブな発信等ができないかと考えております。

「山久瀬洋二ブログ」「心をつなぐ英会話メルマガ」にて解説してほしい時事問題の「テーマ」や「知りたいこと」などがございましたら、ぜひご要望いただきたく、それに応える形で執筆してまいりたいと存じます。

皆様からのご意見、ご要望をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

※ご要望はアンケートフォームまたはメール(yamakuseyoji@gmail.com)にてお寄せください。

『1日10分英語回路育成計画 名言・名スピーチで学ぶ英語音読トレーニング』鹿野晴夫 (編)

『1日10分英語回路育成計画 名言・名スピーチで学ぶ英語音読トレーニング』鹿野晴夫 (編)